結論から言うと、公務員試験は資格試験ではなく、採用試験となります。皆さんがこれまで経験してきた試験だと高校受験や大学受験と同じようなものだと思ってください。なので、公務員資格というものがあり、合格すれば公務員になれるという訳ではないのです。

試験日が重複していなければ受験可能です。民間の就職試験では、就活生は多くの企業にエントリーし採用試験を受けるように、公務員試験も併願することが基本です!

例えば、第一志望が地元の市役所だとしても、多くの受験生が国家公務員や県庁なども併願しています。一部の団体(試験)を除き、ほとんどは年に1回しか採用試験を行わない団体や試験が多いので、出来るだけ単願受験ではなく、併願することをオススメします!

公務員試験の試験区分(レベル›)について説明します。この試験区分(レベル)は団体や試験ごとに表記が異なるので混乱しやすい部分でもあります。詳細は受験を希望する募集要項を確認していただくしかありませんが、ここでは大まかなイメージを理解してください。

試験区分(レベル)というのは、その区分(レベル)で出題される問題の難易度を表していると思ってください。大卒程度の問題と高卒程度の問題では高卒程度の問題の方が難易度は低くなります。

ここで注意していただきたいのが、「上級」や「大卒程度」となっていても必ずしも大卒者(見込者)しか受験できない訳ではありません。同様に「初級」や「高卒程度」となっていても必ずしも高卒者(見込者)しか受験できない訳でもありません。ただし、受験資格に学歴制限がある場合は異なりますので、詳細は下のボタンから3.受験資格についての②学歴要件をご確認ください。

(例1)●●市 行政 上級

受験資格:平成4年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人(学歴は問いません。)

平成13年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法に規定する大学(短期大学を除く。)またはこれと同等と認める学校等を卒業したか、令和5年3月31日までに卒業見込みの人

この場合、平成13年4月2日以降に生まれた人は、大学を卒業(令和5年3月31日までに卒業見込)でないと受験できません。また、平成4年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人については学歴が関係ありませんので、中卒や高卒、短大卒、専門学校卒、大卒でも受験が可能です。

(例2)●●市 一般行政職 初級

受験資格:昭和62年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた者で、学歴を問わない。

この場合、平成13年4月2日以降に生まれた人は、大学を卒業(令和5年3月31日までに卒業見込)でないと受験できません。また、平成4年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人については学歴が関係ありませんので、中卒や高卒、短大卒、専門学校卒、大卒でも受験が可能です。

【1】年齢制限

多くの試験で「年齢の上限と下限が設定されている」ことが多いです。

傾向としては、初級(高卒程度)レベルで18~20歳前後、中級(短大卒程度)レベルで20~22歳前後、上級(大卒程度)レベルで22~30歳前後です。自治体や試験によって大きく異なりますので、必ずご自身で確認してください。また、一部には年齢制限を緩和(撤廃)して、幅広い年代が受験できるようにしている自治体や試験もあります。

(例)一般行政職 初級

受験資格:昭和62年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた者で、学歴を問わない。

この場合は、初級となっていますが、昭和62年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方が受験可能となります。

【2】学歴要件

募集要項に「大学を卒業した者」「高校を卒業した者」などと明記されている場合は、その条件に縛られます。つまり、高卒の場合はない」と明記されている場合は、学歴は関係ありません。また、①年齢制限の例にあるように「学歴を問わない」と明記されている場合は、学歴は関係ありません。

(例)●●県警 警察官A

受験資格:平成元年4月2日以降に生まれた者。学校教育法に規定する大学(短期大学を除く。)を卒業した者又は令和●年3月末日までに卒業見込みの者。

●●県警 警察官B

受験資格:平成4年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた者。警察官Aの学歴に該当しない者。

この場合は、警察官Aは大卒者・令和●年3月末日までに大学を卒業見込み者しか受験できず、警察官Bは大卒者・大卒見込み者以外の方が受験できます。学歴を問わないとは書かれていませんが、警察官Aの学歴に該当しない者全て受験可能ということになります。

【3】その他(資格免許要件、職務経験年数、住所要件、国籍など)

◆資格免許要件・・・主に資格職など

(例)看護師の免許を有する人で、昭和58年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人。なお、年齢要件を満たし、国家試験に合格し免許の交付を申請中の人及び令和●年の春までに行われる国家試験により免許取得見込みの人

この場合は、免許取得見込みの人で令和●年の春までに国家試験に合格できなかった場合は、採用試験に合格しても受験資格を満たしていないとうことで合格が取り消しになります。

◆職務経験年数・・・主に経験者採用試験など

(例)民間企業等における業務従事歴が5年以上ある人

各自治体や試験により、複数の民間企業での経験を通算できるのか、アルバイトや非正規を民間企業等に含むのかなど異なるので、募集要項等で必ず確認してください。

詳細は下の項ご確認ください。

◆住所要件・・・災害時の危機管理上の必要性などから設けられている場合あり

(例)採用後、●●市に居住可能な方

この場合、面接でも採用後に●●市に居住可能かどうかの確認がある傾向にあります。

◆国籍・犯罪歴・反社会的組織の構成員について

国家公務員は、必ず日本国籍を持っていなければなりません。日本国籍を持っていても、外国籍を併せ持っていると受験できません(いわゆる重国籍者)。その反面で、過去に外国籍であっても帰化によって日本国籍を取得していれば受験できます。地方公務員は、外国籍でも受験できる自治体や職種が(ごく稀に)あります。

また、重い犯罪歴があったり、懲戒処分を受けてから日が浅かったりする場合は受験そのものができません。反社会的組織の構成員だと受験資格がない場合もあります。

公務員は、おおむね10~20代で試験を受け採用されるのが一般的です。しかし、多様性が重視される現代においては、民間企業での貴重な経験を公務員としての職務に活かして欲しいという採用試験(経験者採用)と、就職氷河期世代の支援を目的とし正規雇用労働者としての雇用経験に十分に恵まれなかった方を対象にした採用試験(就職氷河期世代に限定した中途採用試験)が実施されています。

どちらの試験も団体により受験資格(民間企業等の経験年数の計算方法など)が異なるので、必ず募集要項を確認するようにしてください。

【1】経験者採用と就職氷河期の共通点

筆記試験の難易度は低めで受験しやすい傾向にある。反面、受験者が多いので倍率は高くなる傾向があり高得点が必要になる場合もある。

【2】経験者採用の特徴

募集要項に「大学を卒業した者」「高校を卒業した者」などと明記されている場合はその条件に縛られます。つまり、高卒の場合は大卒区分を受けられませんし、逆に大学を卒業してしまうと高卒区分は受けられません。また、①年齢制限の例にあるように「学歴を問わない」と明記されている場合は、学歴は関係ありません。

これまでの職務経験(力を入れてきたこととその成果、失敗した経験及びそこから学んだことなど様々な具体的な経験)をまとめておき、公務員としてどのように活かしていきたいかをまとめておく必要がある。

【3】就職氷河期の特徴

これまでの経験(職歴以外も含む)や苦労を踏まえて、公務員としてどのように活かしていきたいか、取り組みたいと考えているかをまとめておく必要がある。

公務員試験とひと口に言っても、色々な試験内容があります。採用先や試験の区分により、いくつかの試験が組み合わされて実施されます。

出題形式:多くは五肢択一式(四肢択一式の場合もあり)

解答数:40~60問程度

試験時間:75~180分程度

※いずれも試験により異なります。

教養試験の詳細については下のボタンからご確認ください。

出題形式:多くは五肢択一式(記述式の場合もあり)

解答数(択一式):40問程度

試験時間:90~180分程度

※いずれも試験により異なります。

専門試験の詳細については下のボタンからご確認ください。

1次試験または2次試験などで課されることが多い

性格などを含めた適性を判断するもので、基本的には事前の対策等は不要

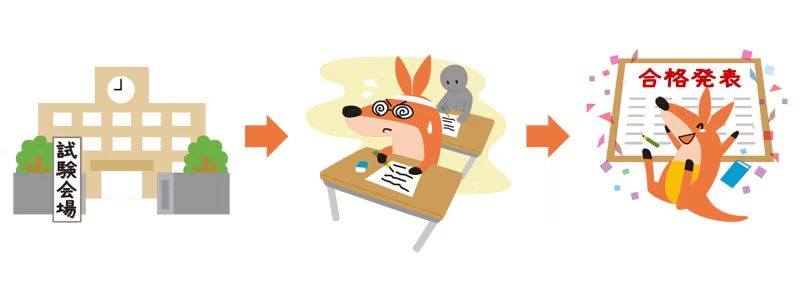

受験年度によって試験日は変更になりますので、詳細は受験を希望する募集要項を確認していただくしかありませんが、ここでは大まかな日程を理解してください。また、近年は下記の日程以外にも独自日程で試験を実施している団体や試験日程の変更(主に前倒し)が多くなっているので、注意してください。なお、公務員試験は試験日が重複していなければ併願が可能です。第一志望だけでなく出来るだけ多くの試験を受験(併願)することをオススメします。

団体によって発表のタイミングは様々です。おおよそ1次試験日の3ヵ月前ぐらいから発表されることが多い傾向にあります。事前にわかっているものではありませんので、気になる団体や試験についてはHPや各種SNSなどで確認する必要があります。多くの団体や試験について調べるのは時間も労力もかかるので早めに気になる団体などはチェックをしましょう。

こちらも団体によって発表のタイミングは様々です。おおよそ1次試験日の2~3ヵ月後くらいに発表されることが多い傾向にあります。

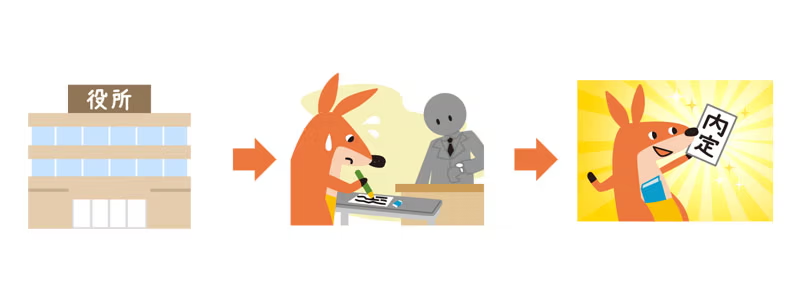

基本的には4月1日からの採用となることが多いです。ただし、警察官などの採用試験で既卒者は最終合格後早いタイミングでの採用となる場合もありますし、近年は市町村などでも7月採用や10月採用といった年度途中の採用試験もあったりしますので、募集要項等で確認をしてください。